ジェフ・ベックのフュージョン期 Part 1 — ギター・ヒーローの自己再開発

by ジャス・オブレヒト

1960年代のイギリスにおいて、ブルースロック・ギターの3大プレーヤーと言えば、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジ、そしてジェフ・ベックでした。彼らは皆ヤードバーズのメンバーとして頭角を現しました。ベックは“Heart Full of Soul”でのシタールの音色のようなフックが特徴のポップ・ミュージックで注目を集め、また同バンドでフロントマンを務めていたクラプトンは、その後クリームのメンバーとしても活躍し、さらに後にはソロ・アーティストしても輝かしいキャリアを築きました。ペイジはブルースロック・ギターに精通し、そのサウンドと独創性や、リフとギターの巧みなオーケストレーションによる独特のセンスでレッド・ツェッペリンを牽引しました。クラプトンとペイジがブルースロックの世界で富と名声を得ていく一方で、ベックはブルースロック以外にもサイケデリア、フュージョン、ロカビリー、メタル、ポップス、テクノ、エレクトロニカに至るまで、幅広いジャンルの音楽にチャレンジし続けています。

様々な音楽スタイルへの関心以外で、ベックが当時、そして現在の音楽仲間たちと一線を画していたもうひとつの理由は、彼のギターに対する率直なアプローチと言えます。当初から彼は音作りにデバイスを使用するのではなく、手先の器用さを駆使してきました。かつてクラプトンも「ジェフの場合、すべては彼の手の中に納まっているんだ」と皮肉っていました。長年にわたり車のメカニックに慣れ親しんだ職人としての手を持つベックは、ほとんどのプレーヤーのスキルをはるかに超えた、正確でパワフルなチョーキング・スキルを持ち合わせています。トーンとスピードをより細かくコントロールするために、彼はピックではなく指弾きをし、ギターのボリュームおよびトーン・ノブを回して、どんどんサウンドを変化させていきます。また彼はトレモロ・アームも独特の使い方をします。ベックは次のように語っています。「凄くクールなサウンドを得られるので、私はあのやり方でやっています。重要なのは満足いくサウンドを生み出せるかどうかですよね?私はルールなんて気にしません。1曲プレイする間に少なくとも10回は掟破りなことをしない限り、良いパフォーマンスなんてできませんよ。失敗することよりも、感情のほうがはるかに大事でし、理解されなくたって構いません。身構えすぎたり、前もって準備しすぎたりすると、音楽の自由度や直感的な側面が損なわれてしまうのです」。

ベックは『Blow By Blow』というアルバムで、フュージョンの世界でも見事に開花しました。今となっては“最高のギター・アルバム”のひとつとして名前が挙がることも多いこのLPですが、リリース当時はフュージョンの作品と呼ぶべきか物議を醸しました。

フュージョンの誕生

爽快で革新的なインストゥルメンタル音楽であるフュージョンは、米国で初めて登場しました。もともとこのスタイルは“ジャズロック”と呼ばれていました。ジャズならではの即興の自由とロックのリズム、トーン、そしてエネルギーを融合させたからです。数十年前のスイングと同様に、フュージョン・バンドは各楽器のプレーヤーによるソロ演奏の腕前を強調するスタイルでした。1959年にレイ・チャールズが“What’d I Say”で、ジャジーなメロディをWurlitzer社のエレクトリック・ピアノで弾いたのがフュージョンの始まりだとする音楽史家がいます。また1966年にラリー・コリエルが彼のバンド、フリー・スピリッツとジャズ業界を揺るがし、その後ゲイリー・バートンのカルテットでプレイしたときこそが、フュージョンが誕生した瞬間だとする説もあります。ドラマーにジャック・ディジョネット、ピアニストにチック・コリアを迎えたチャールズ・ロイド・カルテットも、若者たちの前でジャズとロックをミックスさせた新たな音楽をプレイし始めました。大西洋を越えた地では、ブライアン・オーガーが彼のバンド、トリニティとハイブリッドなジャズロックの楽曲をプレイし始めました。

1960年代終わりには、革新的なアルバム、『Miles in the Sky』と『Filles de Kilimanjaro』をリリースしたマイルス・デイヴィスがフュージョンの世界で影響力ある中心人物となっていきました。特に1969年にリリースされたランドマーク的なアルバム『In a Silent Way』では、スピリチャルかつ蜘蛛の巣のように広がるジョン・マクラフリンのソロは際立っていました。『Guitar Player』マガジンでは次のように語られています。「一般的に“スタイル”と言えば誰かが選んで使うものを指し示しますが、マイルスは新たなスタイルを確立しました。彼の音楽のシンプルさ、実直さ、そして彼の生み出すリズムやハーモニー、そしてメロディ、どれも素晴らしいです。彼の確立したコンセプトは革新的で、その音楽のありとあらゆる側面に感動を覚えました」。マクラフリンはそのすぐ後に、トニー・ウィリアムズのバンド、ライフタイムのメンバーとなりクラブでプレイするようになり、彼自身のファースト・ソロ・アルバムのレコーディングも行いました。また彼は、マイルス・デイヴィスのクラシックなフュージョン・アルバム『Bitches Brew, Live-Evil』と『A Tribute to Jack Johnson』のレコーディングにも再び参加しました。マクラフリンは次のように語っています。「マイルスとはとても仕事をしやすかったです。なぜなら『それは気に入らない』とは絶対に言わないからです。『もっと長めに』とか『もっと短かめに』というリクエストしかしません。あるときには『まるでギターの弾き方を知らないかのようなプレイをしてみて』と言われました。マイルスはそんな人です。彼のやり方に合わせるだけですべて上手くいくんですよ」。

マクラフリンはあの時代に最も成功を収めたフュージョン・バンド、マハヴィシュヌ・オーケストラを結成しました。結成当初は、ビリー・コブハム、ジェリー・グッドマン、エレキ・ベーシストのリック・レアード、そしてロックのセッティングでのキーボード・シンセサイザーのテクニックにおいては最前線にいたヤン・ハマーと、最高のメンバーが揃っていたと言って間違いないでしょう。放たれる猛烈なエネルギー、インド音楽の影響、ミステリアスなジャズにより、1971年にリリースされたアルバム『Inner Mounting Flame』はすぐに大成功を収めました。その次にリリースされたアルバム『Birds of Fire』では、正確で高速なソロと溢れるクリエイティビティで、さらに独創性がアップしていました。同アルバムはチャートで15位を記録したものの、マハヴィシュヌ・オーケストラはコンポーザーのクレジットで相容れなかったことがきっかけで解散をしてしまいました。カルロス・サンタナと『Love Devotion Surrender』のレコーディングを終えた後、マクラフリンはバイオリニストにジャン=リュック・ポンティを迎え、マハヴィシュヌ・オーケストラを再結成しました。かつてビートルズのプロデューサーを務めたジョージ・マーティンは、1974年にリリースされた彼らのアルバム『Apocalypse』を手掛け、その後すぐにジェフ・ベックのレコーディングのプロデュースも行うことになります。

ジェフ・ベック登場

ジェフ・ベックが1974年に制作したアルバム『Blow By Blow』は、マハヴィシュヌ・オーケストラが高く評価されたことにで舞台が整っていたと言えます。ベックのヤードバーズ時代以降の作品のほとんどはポップやロック色が強かったこともあり、このアルバムはファンたちを驚かせました。彼はシングルの“Hi-Ho Silver Lining”で、ほんの一瞬だけ自分で歌うことにもトライしましたが、ほどなくしてロッド・スチュワートとドラマーのミッキー・ウォーラー、そしてベーシストのロン・ウッドをジェフ・ベック・グループに招き入れました。ベックは次のように語っています。「ロッドが私のバンドで歌うことに興味があると言ってくれたときは、本当にワクワクしました。彼は素晴らしい歌声の持ち主ですから、自分のバンドで歌ってくれるなんて光栄でしたよ」。共に手掛けたレコードや感動的なライブ・パフォーマンスを見れば、彼らの相性が良さは圧倒的でしたが、アルバム『Truth and Beck-Ola』が高く評価された後、メンバー間での衝突を理由に1969年に解散してしまいます。ロッド・スチュワートとロン・ウッドがフェイセズを結成する一方で、ベックは元ヴァニラ・ファッジのベーシスト、ティム・ボガートとドラマーのカーマイン・アピスと新しいグループを結成する計画を進めていました。しかし、ベックが自動車事故で頭蓋骨を骨折してしまい、この計画は頓挫することになります。

1971年、ベックは改めてボガートとアピスとバンドを組もうとしましたが、彼らはすでにカクタスというバンドを結成してしまっていました。そこで彼は、キーボーディストのマックス・ミドルトン、ドラマーのコージー・パウエル、ベーシストのクライヴ・チェイマン、そしてボーカリストのボブ・テンチと第2期となるジェフ・ベック・グループを結成し、1971年にはメンフィスのファンクにメタルとブルースの要素を織り交ぜたアルバム『Rough and Ready』を、そして1972年にはスティーヴ・クロッパーがプロデュースした『The Jeff Beck Group』をリリースします。中でもミドルトンはベックの演奏に大きな影響を与えました。ベックは当時をこう振り返っています。「一緒にプレイしていて彼が弾いているコード名が分からなくても恥ずかしいくないと思えたのはマックスが初めてでした。彼がコード内の音を調べてくれて、それを私が覚えるんです。あまり音楽的なことを意識し過ぎてしてしまうと、ワイルドなロックンロールのサウンドを作るのも難しくなるので、あの時期はかなり自分を落ち着かせてくれたと思います」。ツアーの合間で、ベックはスティービー・ワンダーのアルバム『Talking Book』にゲストとして参加し、“Lookin’ for Another Pure Love”で短いジャズ・ソロをプレイしています。スティービーのソングライティングを尊敬してやまないベックは、『Blow By Blow』で彼の曲を2曲カバーすることになりますが、その前にまずベックがしなければならなかったのは、自身のキャリアの中で最もヘビーなバンドで自分らしさを表現することでした。

1972年後半にカクタスが解散すると、ベックはそれまでのバンドを解散し、ベック・ボガート&アピス(以下「BB&A」という)を結成します。このパワフルなトリオは、バンドと同名のアルバム『Beck, Bogert & Appice』のレコーディングをイギリスで行いましたが、そのサウンドに満足できず、シカゴのチェス・スタジオでレコーディングし直しました。その後彼らは大きな話題となったツアーを行い、日本で行われた公演はライブ盤としてリリースもされています。オハイオ州クリーブランドで彼らのコンサートを観た観客は、私も含め皆、彼らのあり得ないほどのボリュームの大きさに衝撃を受けました。私は数日耳鳴りが収まりませんでした。また多くの曲でベックが、ソロをボガート任せにしていたことも非常に残念に感じたものです。このBB&Aのステージ上での音量が、ベックを何十年も悩ませることになる耳鳴りのきっかけになったことは、後に判明します。

1973年のツアー中でのインタビューでベックは、マハヴィシュヌ・オーケストラへの憧れについて語っています。「私は、目を見張るような演奏と商業的な成功を両立させようとしていますが、マハヴィシュヌはそうした私が本当にやりたかったことをすでに成し遂げているから、理解できるのです。マクラフリンは私よりもはるかに技術的な知識が豊富で、私といえば彼が知っていることの半分も分かっていません。私がコードの種類について気に掛ける必要がなかったのは、私のプレイ・スタイルではそれらの知識は必要がなかったからなのです。だから、マクラフリンは今の我々のバンドをわざわざ観に来たりすることもないと思いますよ」。

最終的にベックはBB&Aでの活動にフラストレーションを感じ始めました。ベックは次のように語っています。「カーマインとティムは不満を感じていて、彼らを新たな境地に導いて欲しいと私に期待していました。ですがクリームやジミ・ヘンドリックスのあとに続いたバンドとしては、さらなる新境地を開くのは至難の業です。私たちは無理やり新たなことにチャレンジしようとしすぎたんですね。我々のバンドそのものが、『こんな無茶な奴らが、性懲りもなく作るのはどんな音楽か?』という質問に対する答えだったのです」。1974年初頭にBB&Aが解散した後、ベックは何か月もの間音楽活動を休止しました。唯一彼が行ったメジャーなスタジオ参加は、ジャズ・サックス奏者のエディ・ハリスによるアルバム、『E.H. in the U.K.』のレコーディングでした。これは、その後の彼の音楽性がジャズロック・フュージョンに転向していくことを示唆することになります。

フュージョンに転向したベック

1974年はひと夏中、レッド・ツェッペリンがFMラジオから流れていました。BB&Aの解散後、ファンの多くはベックが似たようなハードロック/ヘビーメタルをプレイすると思っていたのです。昔ヤードバーズでバンドを共にしたジミー・ペイジが成功を収めていることがベックを苛立たせ、ベックは次のように話しています。「レッド・ツェッペリンが大規模なコンサートをやり始めたとき、私は自宅のガレージでラジオを聴いていました。一体どうなってるんだ?あのロックをやり始めたのは自分なのに、こんなところで何をやってるんだ?と思いましたね」。そしてレッド・ツェッペリンと競合しないことを意識して、ベックは代わりに全曲インストゥルメンタルという形を選んだのです。このリスキーな決断は、彼のキャリアの中でも最も大きなセールスを生み、チャートでも最高記録を出したアルバム『Blow By Blow』によって報われることになります。

1974年10月にロンドンのAIRスタジオでセッションを行う際には、ベックはマックス・ミドルトン、ベーシストのフィル・チェン、ドラマーのリチャード・ベイリーという少数精鋭の編成でレコーディングを行いました。そしてプロデューサーには、ビートルズの全アルバムのプロデュースを行ったジョージ・マーティンを指名します。マーティンは、ジェフから依頼を受け驚いたそうです。Gibson社が同社ウェブサイトに掲載した1978年のインタビューで、マーティンは次のように語っています。「彼とはそれまでに仕事をしたことがありませんでしたが、ずっと彼のプレイは非常に素晴らしいと注目をしていましたし、彼のアルバムもよく聴いていました。彼はヘビーロックやヘビーメタルのアーティストというイメージが大きいですが、常に新たなことに挑戦するギタリストです。単なるロッカーではありませんでした。それでも、彼が私に連絡をくれたときにはとても驚きました。なぜなら彼がこれまでにやってきたような音楽と比べると、私が手掛けてきた音楽は、アメリカのようなグループを含め、もっとソフトでしたから。ですから、彼にしても大胆な決断だったでしょうね。彼から依頼を受け、とても興奮しましたが、素晴らしいアイデアだと思い、彼と仕事を共にすることをとても楽しみにしていました。実際に我々は大傑作を生み出すことができたのです」。

「もちろん作業を始めた段階では、素材は未完成なものばかりでした。そして私たちの関係において良かったことのひとつは、彼のバンドのキーボーディスト、マックス・ミドルトンとの出逢いでした。彼はジェフと共に多くの曲を書いていましたし、彼自身も多くの作品を作っていましたので、ある種、3人の間でパートナーシップを築いたようなものですね。私にはできませんでしたが、マックスは辛抱強いタイプで、ジェフに長時間付き合うことができましたし、私が思っていることをうまく言葉で伝えられないことも、マックスがジェフに説明をすると、なぜかジェフもそれを理解してくれました。彼は私とジェフの間をうまく取り持ってくれましたね。不思議なことにジェフは、私が提案することすべて受け入れてくれ、言い争うことも全くありませんでした。彼は私のディレクションに素直に従ってくれたのです。彼の演奏のバックにストリングスを入れるというアイデアはかなりの冒険で、きっと彼は大反対するだろうと思っていましたが、彼は微笑んでこう言いました。『君がそういうなら、それでいこう』。そしてその楽曲が仕上がったとき、彼は衝撃を受けていました。本当に大興奮していましたね。そんな彼を見た私も、とても満足しましたよ」。(ジョージ・マーティン)

一方ベックも、彼のプレイに対するマーティンの的確なディレクションが有難かったと語っています。「ジョージ・マーティンは、ビートルズのようなある種の陽気さを持ち合わせていて、スタジオでのプレイも気持ちよく行うことができました。とても難しい箇所に手こずっていると、彼は私に 『ジェフ、今朝はまるで天使みたいにプレイしていたのに、今はまるでダメだ。少し休憩するといいよ!』と言ってくれました。私は自分のプレイに対しお世辞を言われるのは大嫌いなんです。自分がやっていることをなぜ気に入らないのかをきちんと説明できるのであれば、そうした一般大衆の正直な意見を尊重したいんです。多くのミュージシャンは彼らだけの狭い世界で生きているので、そのうち孤立してしまい、最終的には身を滅ぼしてしまうことになるでしょう」。

ベックは『Blow By Blow』で、フュージョンのジャンルにおける傑作を生みだしました。同アルバムの音楽性について尋ねると、彼は次のように答えました。「あのアルバムは、白人のロックとマハヴィシュヌ、またはジャズロックのギャップを繋いだと考えます。マハヴィシュヌと比較してもより聴きやすく、リズムもシンプルで分かりやすくなっていますし、複数のジャンルが融合されています」。ベックとミドルトンが作曲したアルバムの1曲目、“You Know What I Mean”は歯切れの良いギター・コード、ハービー・ハンコックを彷彿させるピアノ、マルチトラックで録音したギターで、ベックが新たな領域にチャレンジしていることを明確に示しています。カバー曲の“She’s a Woman”では、ビートルズの歌詞っぽさを出すために、トーク・ボックス(当時エレキ・ギターではまだほとんど使用されていなかった)を使いました。“Constipated Duck”は、アルバム内でベックひとりだけの名前でクレジットされている唯一の曲で、マハヴィシュヌと同様マイルス・デイヴィスを思わせるファンキーさがあり、ベックはソロの中で革新的なコードの使い方をしていました。ベックとミドルトンが作曲した“Scatterbrain”、そしてバンド名でクレジットされている“Air Blower”は、燃え立つようなギターとキーボードのラインと高速なドラム・ソロで、初期のマハヴィシュヌを彷彿させます。(振り返ってみるとこれらのトラックはいずれも、トッド・ラングレンがユートピア時代、同時期に録音したものと似ています。)

ベックは、このアルバムでカバーしているスティービー・ワンダーの“Cause We’ve Ended as Lovers”を、“私が今まで演奏した中で最も美しい曲のひとつ”と表現しています。ミドルトンのまばらなエレクトリック・ピアノに合わせ、温もりあるサステインがかかったソロを奏でるベックは、ボリュームのうねり、表現力豊かなチョーキング、そして彼がこの曲を捧げたロイ・ブキャナンを彷彿とさせるピッキング・ハーモニクス奏法を披露しています。トリルと生々しい感情が飛び交うこの曲のクライマックスでは、彼のなかでも最高のパフォーマンスのひとつであったと言えます。次の曲“Thelonious”もスティービー・ワンダーのカバー曲ですが、こちらでもトーク・ボックスを使用しています。ドラマチックな展開の“Freeway Jam”でベックは、トレモロ・アームとオクターバーを駆使したソロをプレイしており、この曲は長年コンサートで演奏される定番となりました。(この曲を聴くと、スティーヴ・モーズとディキシー・ドレッグスが彼からインスピレーションを得たとすぐに分かります。)そして叙情的な“Diamond Dust”でアルバムを締めくくっていますが、そのオーケストラ・スコアはジョージ・マーティンの厚意で提供されました。

ベックは 『Blow By Blow』のセッション中、使用したギターはFender Stratocasterの昔のモデルと、2基のハムバッカーを搭載した1954 Les Paul Standardであると説明していました。1974年に撮影された動画では、ジェフはLes Paulの他エフェクターやトーク・ボックス、Ampegのステージ・アンプ、そして彼のプレイ・テクニックについて解説をしています。(私が知る限りでは、ペダルはCry Babyワウ、ZB Customボリューム・ペダル、Color Sound Power Boostを使用していました。)

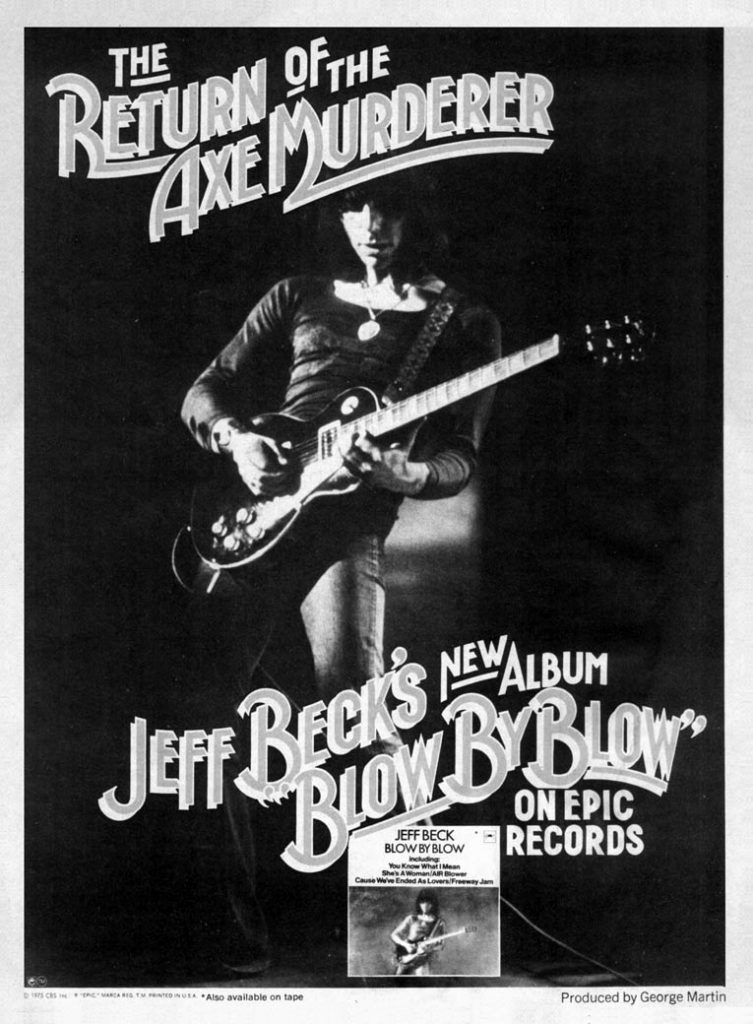

ジャケットにLes Paulを堂々と弾く彼の姿が描かれているアルバム、『Blow By Blow』は1975年4月にポップ・アルバム・チャートで14位を記録し、その後史上最も売れたインストゥルメンタル・アルバムにもなりました。6年後ベックは私に、「『Blow By Blow』は人生の大きな転機になりましたが、結果的にそうなっただけで、あのアルバムは自然の流れで生まれたんです」と話してくれました。また別のインタビューでは、『Truth』以降最も良いプレイをすることができたと語っています。

ベックはマハヴィシュヌ・オーケストラと2本立てでツアーを敢行し、終了後まもなくマクラフリンがツアーについて次のように語っています。「ジェフはあのスタイルではナンバーワンのギタリストです。彼の右に出るものはいないでしょう。彼のようなギターの弾き方をする人は他にいません。私たちは何度もライブを共にし、私はナラダ・マイケル・ウォルデン、ラルフェ・アームストロング、そしてステュー・ゴールドバーグというカルテット、ジェフはバーナード・パーディ、ウィルバー・バスコム、そしてマックス・ミドルトンという編成でした。そして毎晩のように、私たちのバンドと彼らのバンドで共演してライブを締めくくっていました。最高に楽しかったですね」。フュージョンの自由さを手に入れたベックはあるインタビューで、「ステージでジャズをプレイするのが大好きです。音楽には何の制限もありません。音楽は自由を謳歌するためにあるようなものです」と語っています。ツアー中ベックは沢山カセットの詰まった箱を持ち込み、ビリー・コブハムとスタンリー・クラークを夢中になって聴いていました。クラークがアルバム『Journey to Love』のレコーディングをエレクトリック・レディ・スタジオで行う際、参加を依頼されたベックはとても興奮していました。同アルバムでジェフが参加した曲には、敬愛を込め“Hello Jeff”とタイトルが付けられています。

Main photo: Robert Knight Archives, Getty Images Redfern Collection

Additional photos courtesy of Jas Obrecht

ジェフ・ベックのフュージョン期 Part 2 — 音楽の先見性を高めた情報感度

長年『Guitar Player』のエディターを務めたジャス・オブレヒトは、『Rollin’ and Tumblin’: The Postwar Blues Guitarists, Early Blues: The First Stars of Blues Guitar, Talking Guitar』、『Stone Free: Jimi Hendrix in London』を始めとする、ブルース及びロック・ギタリストについての著書を数多く執筆しています。