NEWS

Helix 3.70リリースノート

Helix/HX 3.70は、新しい10種類のアンプ、9種類のキャビネット、5種類のエフェクト、追加機能やバグ修正が含まれており、すべてのユーザーに強く推奨されます。

新しいアンプ in 3.70

Helix Floor, Helix Rack, Helix LT, Helix Native, HX Stomp, HX Stomp XL

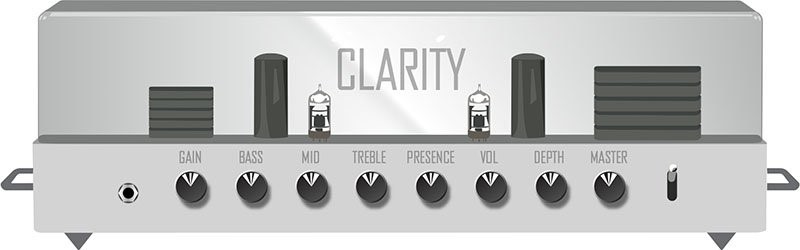

Helix/HX3.70にはご好評をいただいているLine 6のCatalystギターアンプから6つのオリジナル・アンプ(Clarity, Aristocrat, Carillon, Voltage, Kinetic, Oblivion)が搭載されました。各アンプモデルは非常に個性的で、それぞれのアンプ専用に最適化されたブースト回路を搭載しています。Boostのパラメータはストンプ・スイッチにアサインすることも可能です:

- 下の6つのオリジナルアンプ・モデルからひとつを選択します

- Boostノブを長押しして、Helix/HXのコントローラー・アサイン画面を開きます

- (HXの場合はPAGE>を押してLearnノブを表示して)Learnノブを押します

- 任意のストンプ・スイッチを押すことで、Helix/HXは自動的にアサインします。必要な場合は、Min ValueとMax Valueを調整してブースト量をお好みに調整してください。

- HOMEボタンを押して終了します。「ちょっと待って、HelixやHX Stompにパラメータをアサインするのはこんなに簡単だったのか?なんで今までやらなかったんだ?」と思いませんでしたか?あるいは「すべてのショートカットを熟知しているパワーユーザーとしては、もっと頻繁にパラメータをスイッチにアサインすべき」などと思いを巡らせたかも知れませんね。

Amp/Preamp > Line 6 Clarity 、Line 6オリジナル

Amp/Preamp > Line 6 Aristocrat 、Line 6オリジナル

Amp/Preamp > Line 6 Carillon 、Line 6オリジナル

Amp/Preamp > Line 6 Voltage 、Line 6オリジナル

Amp/Preamp > Line 6 Kinetic 、Line 6オリジナル

Amp/Preamp > Line 6 Oblivion 、Line 6オリジナル

Amp/Preamp > Brit 2203 、Marshall JCM800 2203 (Stock)がベース

Amp/Preamp > PV Vitriol Clean 、Peavey Invective (Clean チャンネル)がベース

Amp/Preamp > US Dripman Nrm 、Fender Bassman (Silver Panel)がベース

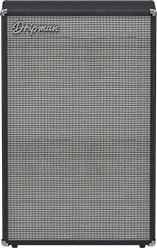

Amp/Preamp > Mandarin 200 、Orange AD200 MkIII bass ampがベース

新しいキャビネット in 3.70

Helix Floor, Helix Rack, Helix LT, Helix Native, HX Stomp, HX Stomp XL

Cab > Soup Pro Ellipse(Single, Dual), 1x6×9″ Supro® S6616からキャプチャー

Cab > 1x8 Small Tweed(Single, Dual), 1×8″ Fender® Champからキャプチャー

Cab > 1x12 Fullerton(Single, Dual), 1x12" Fender® 5C3 Tweed Deluxeからキャプチャー

Cab > 1x12 Cali IV(Single, Dual), 1x12" MESA/Boogie® Mk IV comboからキャプチャー

Cab > 2x12 Interstate(Single, Dual), 2×12″ Dr Z® Z Best V30からキャプチャー

Cab > 4x12 WhoWatt 100(Single, Dual), 4×12″ Hiwatt® AP Fane®からキャプチャー

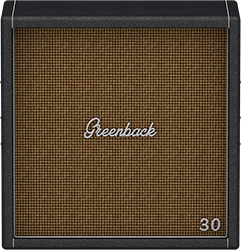

Cab > 4x12 Greenback 30(Single, Dual), 4×12″ Marshall® Basketweave G12H-30からキャプチャー

Cab > 2x15 Dripman(Single, Dual), 2x15" Fender® Bassman JBL D130からキャプチャー

Cab > 6x10 Cali Power(Single, Dual), 6×10″ MESA/Boogie® Power Houseからキャプチャー

新しいエフェクト in 3.70

Helix Floor, Helix Rack, Helix LT, Helix Native, HX Effects, HX Stomp, HX Stomp XL, HX One

Distortion > Prize Drive (Mono, Stereo), Nobels ODR-1がベース

- Drive – ディストーションの量を調整します。

- Spectrum – 下げた場合は中音域が強調され、上げた場合は低音域と高音域が強調される「スクープ」コントロールのように機能します。

- Level – ブロック全体のレベルを調整します。

- Bass Cut – "On"にすると低音域を僅かに減衰させます。

- Voltage – Nobels ODR-1は電圧の大きさによって挙動が変わります。9Vかヘッドルームが少し広がる18Vを選択します。

Distortion > Regal Bass DI(Mono, Stereo), Noble PreampベースDIがベース

- Bass – シグナルに150kHzのベース・ブーストを加えます。0.0がフラットな状態です。

- Treble – シグナルに3.5kHzのトレブル・ブーストを加えます。0.0がフラットな状態です。

- Low Cut – シグナルに90Hzのローカット(ハイパス)フィルターを適用します。(6dB/octave)

- Volume – DI全体の出力レベルを調整します。

Dynamics > Feedbacker(Mono), Line 6 オリジナルのフィードバック・ジェネレイタ

- Fdbk Gain – Fdbk Gain—フィードバックの量を調整します。高めのセッティングにすると、ギター・シグナルを簡単にオーバーフローさせることができます。低めにセッティングするとフィードバックはコードの中に適度に混ざります。注意!このエフェクトは現実のフィードバック同様に簡単に破綻するため、スイッチを押している間だけフィードバックが発生するようにストンプのモメンタリーにアサインするのがよいかも知れません。

- Fdbk Type – 生成されるフィードバックのタイプを決定します。TIP: スナップショットに異なるタイプのフィードバックの値を設定してみてください。

- –Octave – フィードバックは、基準となる周波数にフィードバッカーが選んだ音に対して1オクターブ下のフィードバックを生成します。コードによっては、フィードバッカーは異なる周波数を基準にすることがあります。

- Unison – フィードバックは基準となる周波数で発生します。

- +Octave – フィードバックは基準となる周波数に対して1オクターブ上に発生します。

- Oct +5th – フィードバックは基準となる周波数に対して1オクターブ+5度上に発生します。

- +2 Octaves – フィードバックは基準となる周波数に対して2オクターブ上に発生します。

- 2 Oct+3rd – フィードバックは基準となる周波数に対して2オクターブ+3度上に発生します。

- 2 Oct+5th – フィードバックは基準となる周波数に対して2オクターブ+5度上に発生します。

- 2 Oct+7th – フィードバックは基準となる周波数に対して2オクターブ+7度上に発生します。

- Mid to Low – フィードバックは、500 Hz以下の最も高い倍音から始まり、信号が減衰するにつれて低い倍音へと下降します。

- High to Low – フィードバックは、1200 Hz以下の最も高い倍音から始まり、信号が減衰するにつれて低い倍音へと下降します。

- Rndm Onset – 新しく音やコードが検出されるたびに、ランダムに選択された倍音が選択されます。この場合、同じコードを繰り返すことで異なる倍音を生成することができます。

- Rndm Trigger – Retiriggerパラメータが「Trigger」に設定されるたびに新しい倍音がランダムに選択されます。Retriggerパラメータは以下をご参照ください。

- Attack – フィードバックが発生する速さを調整します。

- Release – 各倍音が消えたり、別の音に変化する速さを調整します。高めに設定すると、複数の倍音の切り替わるのが聞こえることがあります。

- Dry Kill – ドライ(影響されない) シグナルがどのようになるかを決定します:

- Off – ドライ・シグナルはDry Levelパラメータで調整しますが、Feedbackerブロックがオンの場合以外は影響を受けません。

- On – Feedbackerブロックがオンの場合ドライ信号はミュートされます。TIP: Dry KillをOn、Fdbk Typeを "Unison"に設定して、ゆっくりと演奏すると、単音でE-bowを使用しているような効果を得ることができます。

- Always – Feedbackerブロックのオン/オフに関わらず、ドライ信号は完全にミュートされます。TIP: このセッティングはFeedbackerがパラレルパス上に置かれている場合のみご使用ください。

- Dry Level – Feedbackerブロックを通るドライ信号の量を調整します。TIP: このパラメータをエクスプレッション・ペダルにアサインすると、フィードバックにドライ信号を混ぜることができます。

- Reference – コード内のどの音をフィードバックのリファレンスにするかを決定します。"Lowest"は、よくコードの基音となる、コード内の最も低い音程の音をフィードバックの基準として優先します。"Loudest"は、通常コード内の最も低い音ではないことが多い、最もラウドな音をフィードバックの基準として優先します。

- Silence Thr – フィードバックが生成されるレベルのスレッショルドを調整します。このレベルを下回る場合、フィードバックは生成されません。

- Onset Thr – Fdbk TypeをRndm Offsetに設定している場合、演奏音がフィードバック音に変わるスレッショルドを設定します。低めの値にすると演奏に対して反応しやすくなり、フィードバック音がより頻繁に変わります。高めの値にすると、演奏に対して反応しにくくなるので、フィードバック音の変化が少なくなります。

- Offset Thr – この量だけ信号レベルが急激に低下すると、音揺れを防ぐためにフィードバックがすぐに消去されます。

- Retrigger – そうです、Retriggerはパラメータではなく、使用していないモメンタリー・ストンプスイッチにアサインするためのものです。(Retriggerノブを長押しして、Learnを押してから、任意のストンプ・スイッチを押し、TypeをMomentaryに設定します)スイッチを押すといつでも(パラメータを"---"から"Trigger"に変更)、モードのタイプによって生成されるフィードバックが変化します:

- Mid to Low or High to Low modes – Retriggerスイッチを押すとFee dbackerは低い倍音に下降します。

- Rndm Trigger or Rndm Onset – Retriggerスイッチを押すと、Feedbackerはランダムに異なる倍音を発生します。

- 他の全てのモード – Retriggerスイッチを押すと、モードで選択されている周波数のフィードバックを再生成します。

- Trails – オンの場合、フィードバックはブロックをバイパスした後もReleaseで設定している時間は鳴り続けます。オフの場合、ブロックがバイパスされるとフィードバックが突然停止します。

Reverb > Dynamic Bloom(Mono, Stereo), Line 6 オリジナル ブルーム・リバーブ

- Decay – リバーブのディケイを調整します。(0.1 sec〜45.0 sec、もしくは Infinity)

- Damping – ここで決定した周波数より高いリバーブが吸収されます。例えば、あなたがいるホールがフェイク・オセロットのジャンプスーツを着ている人で満員だったら、誰もいない状態よりも高めの周波数は吸収されるでしょう。

- Mot Rate – モーション・レート、もしくはプレートのテンションや温度変化によるエコーの強さが変化する速さを調整します。

- Rise Time – リバーブが開くまでにかかる時間を調整します。Short、Medium(初期設定)、Longから選択します。

- Mix – リバーブのウェット/ドライミックスを調整します。0%に設定するとリバーブは聴こえません。100%に設定するとドライ信号は聴こえなくなります。

- Low Freq – Low Gainパラメータに適用される周波数を調整します。

- Low Gain – Low Freqの値の周波数(これ以下)のリバーブタイムを調整します。0.0dBより低い値にすると低音域が高音域より早く減衰します。0.0dBより高い値にすると低音域が高音域よりゆっくり減衰します。

- Low Cut – 設定した周波数より下のエフェクト成分を取り除くローカット(もしくはハイパス)フィルターを適用します。

- High Cut – 設定した周波数より上のエフェクト成分を取り除くハイカット(もしくはローパス)フィルターを適用します。

- Ducking – 通常、ダッキングは、信号がアクティブなときにリバーブ全体のボリュームをどれだけ下げるか(または「ダッキング」するか)をコントロールします。 Dynamic Bloom では、ダッキングはリバーブのフィードバックにのみ適用されます。たとえば、Decay を非常に高く設定して 1つのコードを弾くと、そのコードのサスティンが長時間聴こえます。鳴っている間に別のコードを弾くと、ダッキングなしでは、両方のコードが一緒に持続するようになります。ダッキングを高く設定すると、最初のコードがすぐにフェードアウトし、2 番目のコードだけが持続して聞こえます。これにより、ブルームが複数のコードで乱雑な状態になるのを防ぐことができます。

- Level – ブロック全体のレベルを調整します。

- Trails – Offに設定した場合、ブロックをバイパスするとリバーブのディケイはすぐにミュートされます。Onに設定した場合、ブロックをバイパスもしくは他のスナップショットが選択された場合でもリバーブは自然に鳴り続けます。

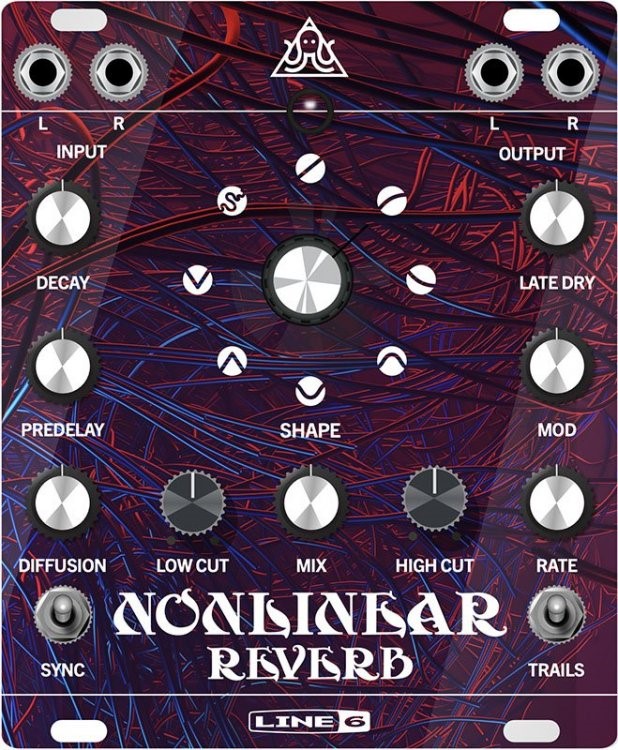

Reverb > Nonlinear(Mono, Stereo), Line 6 オリジナル ノンリニア・リバーブ

- Decay – リバーブのディケイを調整します (1.0 ms ~ 2.000 sec)。ノブを押すことでms/秒と音符を切り替えられます。TIP: 音符に設定した場合、曲の切り替わりの4拍前(Decayは1/1に設定)、もしくは2拍前(Decayは1/2)にフレーズやコードを演奏すると、リバーブはダウンビートに合わせて止まることができます。

- Predelay – シグナルがリバーブに入るまでのディレイの長さを決定します。

- Shape – リバーブのディケイのシェイプを決定します:

- Linear – イーブンでリニア曲線のリバース・リバーブです。ディケイの長さを超えるとすぐに停止します。

- Log – 低めに始まり、ディケイの終わりに向かって上がっていく対数曲線のリバース・リバーブです。

- Inverse Log – 早めに上がっていく反対の対数曲線のリバース・リバーブです。

- Gauss – ガウス曲線で上昇してすぐに下がります。

- Inverse Gauss – 反対のガウス曲線で下降してすぐに上昇します。

- Triangle – トライアングル形状で上昇してすぐに下がります。

- Inverse Triangle – 逆トライアングル形状で下降してすぐに上がります。

- Full – カーブなし。リバーブはディケイの間フルで鳴り続け、ディレイの長さが終わると急にストップします。

- Late Dry – 最後のタップとして元の信号を僅かに追加します。ガウスやトライアングルのシンプルなラインをプレイするときに最もよく聴くことができます。

- Mix – リバーブのwet/dryミックスを調整します。0%に設定するとリバーブは聞こえません。100%に設定するとドライ音は聴こえません。

- Level – ブロック全体のレベルを設定します。

- Diffusion – 個別のエコー間の不鮮明さの量を設定します。エフェクト・シグナルがよりソフトな質感になることがあります。

- Low Cut – この周波数より高いエフェクト・シグナルを取り除くハイカット(ローパス)フィルターを適用します。

- High Cut – リバーブのディケイを調整します。(0.1 sec〜45.0 sec、もしくは Infinity)

- Mod – リバーブに適用するモジュレーションの量を調整します。

- Rate – リバーブに適用するモジュレーションのスピードやレートを調整します。

- Spread (Stereoバージョンのみ) – エフェクトがかかったシグナルのステレオの幅や広がりを決定します。

- Trails – Offに設定した場合、ブロックをバイパスするとリバーブのディケイはすぐにミュートされます。Onに設定した場合、ブロックをバイパスもしくは他のスナップショットが選択された場合でもリバーブは自然に鳴り続けます。

*NOTE: ここで使用されている全ての製品名は各所有者の商標であり、Line 6との関連や協力関係はありません。他社の商標は、Line 6がサウンド・モデルの開発において研究したトーンとサウンドを識別する目的でのみ使用されています。

新しい機能 in 3.70

Cab Delay > Auto Value

Helix Floor, Helix Rack, Helix LT, Helix Native, HX Effects, HX Stomp, HX Stomp XL, HX One

Helix/HXの新しいキャビ・エンジン(3.50で登場)はDualキャビご使用時のマイクの位相やタイム・アライメントを自動的に調整することで、素晴らしいキャビ・サウンドをすぐに見つけることができるようになっています。これによって、異なる距離で2本のマイクを使用した場合に自然に生じる位相ズレや打ち消し合いを防ぎます。しかしながら、位相のズレを巧みに利用して面白いサウンドを実現するスタジオ・エンジニアもいます。そこでCab > DelayのパラメータにマイクのDistanceのパラメータを変更した際に自動的に近いディレイに設定する"Auto"を新しく追加しました(1番左、0.0msより前)。

しかしながら、ほとんどの方にはDelayを "0.0 ms"に設定しておくことをお勧めします。