ピーター・フック — ジョイ・ディヴィジョンとファクトリー・レコードについての再考察

by バリー・クリーブランド

マンチェスターのファクトリー・レコードほど歴史に名を残すレーベルは他にはないでしょう。メディア担当のトニー・ウィルソン、俳優のアラン・イラズマス、バンド・マネージャーのロブ・グレットンによって1978年に創立された同レーベルは、ドゥルッティ・コラム、キャバレー・ヴォルテール、ジョイ・ディヴィジョンなど、多岐にわたるバンドが初期に所属していました。これらバンドのスタイルにはほとんど共通点はありませんでしたが、レーベルの初期のリリースは、常識破りなレコーディングを行うマーティン・ハネットによってプロデュースされ、グラフィックデザイナーのピーター・サヴィルがその独特なアートワークを手掛け、事実上のレーベルのサウンドとイメージを形成しました。1978年12月下旬に同レーベルの初のレコードとして、ジョイ・ディヴィジョンによる2曲を含む 2枚組のEP『A Factory Sample』をリリースし、1992年にその歴史に幕を閉じました(ただし他のFactory関連のビジネスは、その後少なくとも10年は断続的に継続されていました)。2002年に制作された映画『24アワー・パーティー・ピープル』では、このレーベルの歴史を一部垣間見ることができます。

ジョイ・ディヴィジョンは、ファクトリー・レコード史上間違いなく最も重要なバンドと言えます。ボーカリスト/作詞家/ギタリストのイアン・カーティス、ギタリスト/キーボーディストのバーナード・サムナー、ドラマーのスティーブン・モリス、ベーシスト/バッキング・ボーカリストのピーター・フックは、初期のレコーディングからもわかる通り、もともとは飾り気のないストレートなパンクを演奏するためにバンドを結成しました。しかしマーティン・ハネットの手に掛かると、彼らはダークでムード漂うアンビエンスと前例を見ない使い方によるデジタル・エフェクトで、アルバム『Unknown Pleasures』と『Closer』を完成させ、その後のポストパンク・サウンドを大きく定義し、半世紀近く経った今でも大きな影響力を持ち続けています。バンド、ジョイ・ディヴィジョンは、1980年5月18日にイアン・カーティスが悲劇的な死を遂げたことで早期に終焉を迎えました。

本記事は“レコード・ストア・デイ”にあわせ、ジョイ・ディヴィジョンとニュー・オーダーのベーシストであるピーター・フックにインタビューを行い、ジョイ・ディヴィジョン、ファクトリー・レコードの初期、マーティン・ハネット、彼のユニークなベース・プレイのスタイルとサウンド、そして現在の彼のグループ、ピーター・フック&ザ・ライトでライブを行う際に、どのようにLine 6のHX Effectsプロセッサーを使用しているかについて語ってもらいました。

ジョイ・ディヴィジョンとファクトリー・レコードの関係性はどのようなものだったのでしょうか?

そうですね。実のところ我々は皆若く世間知らずで、自分たちが何をやっているのか誰もきちんと理解できていなかったので、とても良い会社に恵まれたと思います。そしてトニーを好きだった一番の理由は、彼がお金儲け目的のことを一切しなかったことです。彼の言動はすべて芸術、またそれを解釈するためのものでした。たとえば、前代未聞のことでしたが、売上を50/50で分配するのは彼のアイデアでした。私たちの音楽についても一切口出しはせず、私たちの意向に任せてくれていました。これはレコード・レーベルのやり方としては無謀とも言えます。また我々は皆、音楽そのものが語るべきであり、本質的に音楽はアンチ精神が源であると信じていました。ですから、レコード・ジャケットに自分たちの名前を載せたり、LPにシングル曲を入れたりもしませんでした。それにもかかわらずファクトリーは、途中に思いがけないことが起きたのは別として、ジョン・ディヴィジョンとニュー・オーダーが成功を収めるために、我々を支え続けてくれた少なくとも10年間は素晴らしい歳月でした。

特定の時期に特定の場所でめぐり合ったことも重要だったのでしょうか?

あの頃のパンクとポストパンクのムーブメントは、イギリスと世界の音楽において素晴らしい時代でした。あの時代には前衛的だった音楽に耳を傾け、チャンスを掴もうとする能力や意欲が寛容に受け入れられていました。

ファクトリーが初期にリリースしたアルバムは、マーティン・ハネットがレコーディングを行い、ピーター・サヴィルによるアートワークが使用されていたため、ひと続きのシリーズもののようであり、同時にレーベルのアイデンティティを示していたように思えますが、実際はどのバンドも非常に異なる個性がありました。これらバンドはどのような経緯でファクトリーと契約をしたのでしょうか?

正直なところ、それは誰がトニーに会いに来て、どのような会話を交わしたかによるところが大きいです。それぐらいやりたい放題だったのです。これは有名な逸話ですが、我々が初めて会ったとき、イアン・カーティスはトニーに対しとても不遜な振る舞いをしていたのですが、トニーは彼のことを忘れていませんでした。トニーは普通ではないこと、そして難しく、厄介なことにやりがいを感じているように見えました。実際トニーは、ザ・スミスは面白みがないと思い、ザ・ストーン・ローゼズも彼らがマンチェスターっぽすぎると思い契約を断ったのは有名な話です。

ジョイ・ディヴィジョンとして一緒に活動していた短い期間に、ライブを観る機会があった人でない限りは、あなた方のバンドのサウンドと言えばほとんどの人がレコーディングされたものを思い浮かべると思いますが、実際にライブでのバンド・サウンドはかなり違っていたのですか?

あの短期間でも我々のサウンドはかなり変わりましたね。バンドを始めた当初は、ザ・クラッシュやセックス・ピストルズのような、皆が頭を振り回したくなるような音楽がやりたくて、『A Factory Sample』のために“Glass”と“Digital”をレコーディングした際にも、マーティンは我々のサウンドにはほとんど変更を加えませんでした。あれこそが正にジョイ・ディヴィジョンがプレイし歌うバンド・サウンドでした。でもファースト・アルバムの『Unknown Pleasures』をレコーディングするときに、マーティンはこのバンドでできることが他にもあると気が付き、彼が我々の意向を聞かず、我々も彼に反論しなければ彼はそれを実践することができ、それが正に叶ったのです。マーティンは世代を超え影響を与え続ける才能で、我々の音楽に深みと意義を与えましたが、当時のバーニーと私はそんな考えにすら及ばなかったでしょう。イアンとスティーブンは気に入っていましたが、実際、当時はこのアルバムの出来を非常に不満に思っていましたね。

『Closer』をレコーディングしていた頃、マーティンがプロセッシングとプロダクション・テクニックの面で、どのようなことをしていたかご存じでしたか?

はい、そしてバーニーと私は絶えず彼と揉めていました。私たちふたりはミキシングデスクの前で彼を挟んで座り、代わる代わる要求を突きつけましたが、ほとんどの場合彼はただ固まって、それから「私のやり方でやらせてくれ、バカ野郎」と答えるだけでした。彼の態度はミュージシャンとしてはあるまじきもので、自身もミュージシャンだった彼が、なぜそうなるのか解せませんでした。ただ、繰り返しになりますが、彼が私たちの要求通りにしなかったのは、結果的に正しい判断でしたね。

一部では、実質的に彼はジョイ・ディヴィジョンの5人目のメンバーだったと言われていることは妥当だと考えますか?

いいえ、そうは思いませんね。彼が書いた曲は1曲もありませんし、音楽自体を変えてしまったこともありません。彼は非常に特異なレコーディング・テクニックを持っており、それが音楽のサウンドを変えたというだけのことです。

どのようなテクニックが使われていたのか、具体的にいくつか教えていただけますか?

彼が得意としていたことのひとつは明瞭さでした。すべてを可能な限りクリーンでクリアに、そしてはっきりと分離させてレコーディングすることにこだわっていて、アンプや楽器ぎりぎりにマイクを設置し、マイクの使用に加えてDIシグナルもレコーディングしていました。彼のやり方は当然ながら正しいのですが、自分たちでミックスをやり直そうとしてこの未処理のトラックを聴いたら、なんてひどい音だと思ったことでしょうね。彼には自分のエフェクトとミキシングのトリックをすべて追加した後、どのように聴こえるかを見越す能力と経験がありましたが、我々はそんな力は持ち合わせていませんでした。

これらエフェクトには、AMS DMX 15-80Sデジタル・ステレオ・ディレイ、Marshall 5402 タイム・モジュレーター、Melosエコーチェンバー・テープ・ディレイ、EMTプレート・リバーブが含まれていました。彼がどのようにこれらを使用していたか、何か具体的に覚えていますか?

彼はAMSのディレイとリバーブの開発に携わっていましたが、実際彼が最も使用していたのはEMTプレートでした。ストロベリー・スタジオには2基の巨大なEMTプレートがあり、非常に素晴らしいサウンドでした。彼はそれらを使用して、独自のフィル・スペクター・スタイルのサウンドの壁を構築しました。しかしプロデューサーとしての彼が最も大きな影響を受けたのはタムラ・モータウンでした。彼らはヒッツビルUSA(モータウン・レコードの最初の本社につけられたニックネーム)のスタジオ上階にあった屋根裏部屋にアコースティック・エコー・チェンバーを所有しており、それを使用して素晴らしいエコーとリバーブ・サウンドを得ることができました。それこそが彼のトレードマークとも言えるサウンドに、何よりも影響を与えました。

『Closer』でのあなたのベース・サウンドは、『Unknown Pleasures』よりも大きく、豊かでクリアに聞こえます。別のスタジオだったので違うアンプを使っていたと思いますが、ベースも別のものを弾いていませんでしたか?

はい、ほとんどの曲でShergold Marathonの6弦ベースを弾いていました。それが一番の違いです。でもサウンドに厚みを持たせるために、『Unknown Pleasures』では使用していなかったElectro-Harmonix Clone Theoryアナログ・コーラスと80msecに設定したYamahaのディレイ・ユニットを『Closer』では使用していたという違いもあります。もちろんマーティンも、時には彼の持っているエフェクトを追加したり、私のエフェクトの代わりにそれらを使用することもありました。6弦ベースは4弦ベースとはまったく違うサウンドで、多くの人がベース・ラインのいくつかを、ギター・ラインだと勘違いするほどでしたよ。

Marathonはギターのようにチューニングされていて、最も低い弦がEなのでしょうか?

その通りで、低いほうからE、A、D、G、B、Eにチューニングしています。

ピックではなく指弾きすることもあるのでしょうか?

私は常にピックで弾いています。それも常に力いっぱいに(笑)。

ジョイ・ディヴィジョンのレコーディングを行う際は、常にアンプに繋いでいたのでしょうか?それともミキシング・ボードに直接繋ぐこともあったのでしょうか?

マーティンは私が繋いでいるアンプの音と、DIシグナルもレコーディングしていましたが、当時はその理由がまったく分かりませんでした。

あなたのベースをレコーディングする際に用いられていた、他のレコーディング・テクニックはありますか?

私のパートには、一種のリズミカルなドローンを持たせるための開放弦が含まれていることが多かったので、開放弦のパートをひとつのトラックに録音し、その他のパートを別のトラックに録音しました。例えば“She’s Lost Control”では、リズミカルなオープンDのパートをひとつのトラックに録音し、メロディアスなG弦のパートは別のトラックに録音しそれらを組み合わせました。こうすることで、より高いメロディの部分を濁らせることなく、開放弦にボトムエンドのEQを追加することができたのです。そしてこのテクニックを、ニュー・オーダーでも使い続けました。

ネックを高く持ち上げプレイすることで、様々な奏法をこなされていますが、開放弦のペダルポイントとコードの形を組み合わせたメロディを使われていることについて言及されることは少ないように思います。あなたの奏法の中で、他にも見落とされていると感じることはありますか?

私のプレイ・スタイルは、ほとんどの人が思っているよりもずっとシンプルです。例えば“Love Will Tear Us Apart”のベース・パートの弾き方について、私と議論したがる人が多くいます(笑)。私は常にシンプルが一番だと思っていますが、レコーディング・テクニックのおかげで、そのパートが実際よりも複雑に聞こえる場合があるようです。また、ジョイ・ディヴィジョンの曲の大部分はジャム・セッションしながら作られました。スタジオ形式のように実際に曲を演奏していたわけではなく、グループ形式で一緒にプレイしていました。私にとって、それがジョイ・ディヴィジョンの強みでもありました。

ジョイ・ディヴィジョンのほとんどの曲が一般的な曲作りの構造に従わず、大なり小なり、基礎となる単一のトーンに最小限の変更を加えるだけに留めているのは、それが理由でしょうか?

はい、ジャムから始めてその上に組み立てていきます。“Transmission”のような曲の場合、ベースは全体を通してほとんど変化しないため、非常に単純だと思われるかもしれません。でも、そのように聴こえる曲を書いた人は他にいません。“At a Later Date”、“Novelty”に関しても、いずれもベースのリフは最初から最後までほとんど変わりません。こうすることで、ギターに色々なパーツを持たせる余白が生まれます。ベースをもっと複雑にしていたら、私たちがやろうとしていたことは達成できなかったでしょう。イアンが歌い、私が彼のバッキング・ボーカルを担当し、バーニーがギターを弾き、時にはキーボードを弾き、ベースとドラムが曲を進行させていく、というのがお決まりのパターンでした。

過去10年間で改めてヴァイナル人気が高まったことについてどう感じますか?

それについてはまったく驚きはありません。些細で古臭く聞こえるかもしれませんが、レコードをスリーブから取り出してターンテーブルに置き、音楽が始まる前のあのノイズを聴くことほど幸せなことはありません。デジタルは音楽を聴く素晴らしい方法であり、それらも受け入れてきましたが、形あるものが今でも存在するのは素晴らしいことです。音楽を聴く最高の手段です。手に収まるスリーブのサイズ感も良いですね。

アルバムのコンセプトが、個々のトラックと個人のプレイリストに急速に置き換えられてしまう風潮については、どのようにお考えでしょうか?

多くのミュージシャン、特に年配のミュージシャンにとっては、その形式で作業することに慣れているため、それしか方法がないのです。とは言っても、初期のジョイ・ディヴィジョンではLP用のトラックを書いていたわけではなく、ライブでプレイすることを念頭に曲を書いていたので、初めてライブを行うまでに10曲ほど用意する必要がありましたね。

もちろんそうでしょうね。ですが『Closer』のレコーディングを行う頃には、収録される曲はアルバムを構成するひとつのコレクション、という視点だったのではないでしょうか?

はい、まったくその通りです。でも『Closer』で問題だったのは、イアンが亡くなる前にスタジオで4、5曲しか完成させておらず、残りの曲は彼の死後に完成させたことでした。なので、ジョイ・ディヴィジョンは、ほとんどの曲を実際にライブでプレイしたことがありません。

Line 6のギアはいつ頃から使用されているのでしょうか?

クルミ型の赤いギター用、グレーのベース用両方のPODをもう長年使用していますし、スタジオでも常に使用していました。その後DL4ディレイ・ペダルを入手しましたが、最終的には7台ほどまでに増えてしまいました!今もまだ数台所有しています。

現在はどのLine 6ギアを使用されていますか?

今はライブでパフォーマンスする際に、HX EffectsペダルをClone Theoryコーラスと組み合わせて使用しています。Helix Floorのユニットも複数台所有していて、果敢にも私の息子が使い方を教えてくれています。正直なところ、昔ながらの人間なので、自分のエコーはエコー、コーラスはコーラス、ファズ・ボックスはファズ・ボックスを使いたいというのが本音ですが、ツアーではこれらすべてのギアを持っていくことはできないため現実的にならざるを得ません。HX Effectsはすべてを上手くまとめ上げてくれますし、サウンドも素晴らしいです。

どのエフェクトを最も多用されているのでしょうか?

Clone Theoryのバックアップとして「70s Chorus」、軽めのディストーションに「Wringer Fuzz」、いくつかのソロとショート/ロング・ディレイには「Kinky Boost」を、そして10 Band Graphic EQを使用することが多いです。EQは、アクティブ・ピックアップを搭載した私のYamaha BBベースのレベルに合うよう、パッシブ・ピックアップを搭載したSheergoldの6弦ベースの音量をブーストさせるために使用しています。HX Effects なら、ほんの少しの努力と労力だけで、私が望み必要とするすべてのことを実現できることがわかりました。また非常に信頼性も高いです。私は世界中どこに行くにも、HX Effectsを肌身離さず持ち歩いていますが、一度も私を失望させたことはありません。残念ながら、昔ながらの古いギアではそれは叶いません。

“レコード・ストア・デイ”について思うことがあれば教えてください。

“レコード・ストア・デイ”を支援できることを大変嬉しく思います。私は周りの皆に、自分がレコードを所有していることを知って欲しいがために、たとえばブラック・サバスのアルバムなんかをわざわざ持ち歩いていた子供の頃と変わらず、今でもレコードに敬意を払っています。当時の私にとってそれはとても意味のあることでしたし、今もなお深い繋がりを感じています!

Joy Division, Factory, and Martin Hannett photos: Kevin Cummins, Getty Images

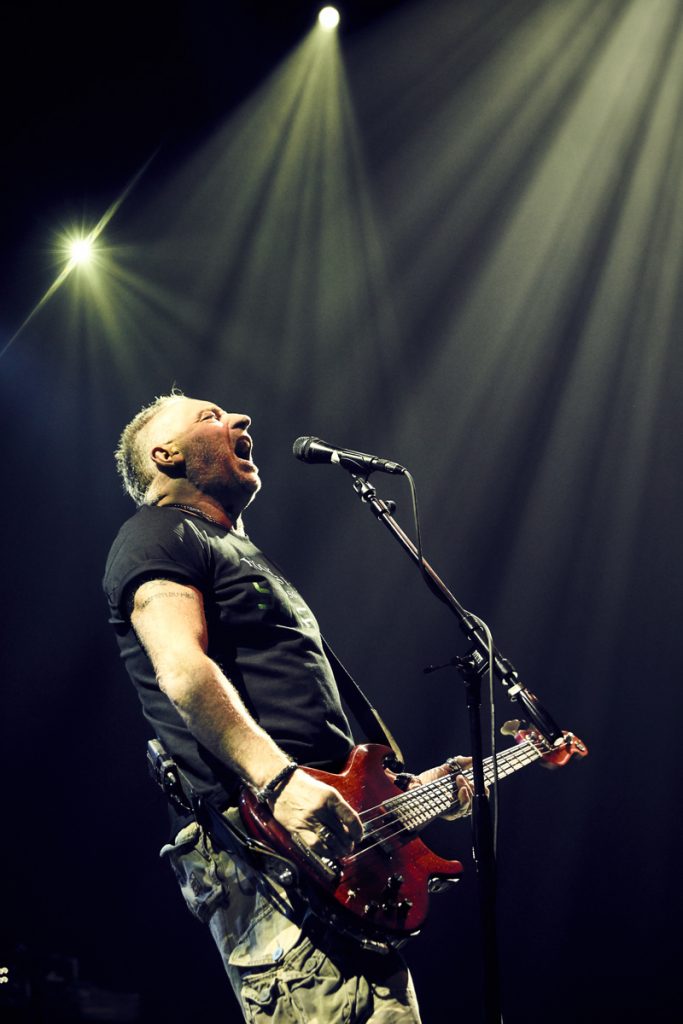

Peter Hook live photo: Travis Shinn

マーティン・ハネットに関しては、クリス・ハネットの著書『Martin Hannett – Pleasures of the Unknown』でより詳しく知ることができます。

バリー・クリーブランドは、ロサンジェルス在住のギタリスト、レコーディング・エンジニア、作曲家、ミュージック・ジャーナリスト、著者であり、Yamaha Guitar Groupのマーケティング・コミュニケーション・マネージャーでもあります。